2010年12月10日

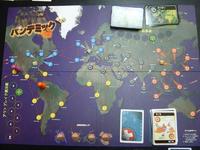

「パンデミック 日本語版」プレイレポート

「パンデミック」はタイトルのとおり、医療研究チームのメンバーとなって世界中を飛び回り、病原体が世界を覆う前に治療法を発見し、パンデミック(感染爆発)を食い止める、という協力型のボードゲームです。

「パンデミック」はタイトルのとおり、医療研究チームのメンバーとなって世界中を飛び回り、病原体が世界を覆う前に治療法を発見し、パンデミック(感染爆発)を食い止める、という協力型のボードゲームです。始めから終わりまでプレイヤーが競争、対立することはないため、対戦形式のゲームが苦手だという方にもおすすめ。

まず準備を行います。

役割カードをシャッフルし、各プレイヤーに1枚ずつ配ります。

プレイヤーは役割カードに対応する色のコマを受け取りアトランタに配置し、調査基地コマ1個をアトランタに配置します。

エピデミック(感染症などが予想を超えて発症する状況のこと)カードを抜き出したプレイヤーカードをシャッフルし、最初の手札としてプレイヤーの人数に応じた枚数を各人に配ります。

残りのプレイヤーカードを難易度に応じた数の山札に分けて、それぞれにエピデミックカードを1枚ずつ入れてシャッフルします。その後、山札を重ねて(シャッフルはせずに)1つの山札として所定の場所に配置します。

感染カードをシャッフルし、所定の場所に山札として配置します。

初期の病原体コマを配置します。まず、感染カードを3枚引き、表記された都市に対応する色の病原体コマ3個をそれぞれ配置します。続いて、感染カードを3枚引き、病原体コマ2個ずつを同様に配置します。さらに、感染カードを3枚引き、病原体コマ1個ずつを同様に配置します。(最初から9都市に病原体コマが配置されることになります)

プレイヤーのなかで一番最近病気にかかった人が先手となります。(こんなのばっかり・笑)

手番ごとに、(1)アクションの実行、(2)プレイヤーカードの補充、(3)感染の処理、を順番に実行します。

(1)アクションの実行

手番が回ってきたら、基本アクション4種および特殊アクション4種のうちから、4アクションを実行します。アクションの組み合わせは自由で、同じアクションを複数回行ってもかまいませんし、すべてを行わなくてもかまいません。

【基本アクション】

◇自動車または船による移動

赤い線で結ばれている隣接した都市へ移動できます。

◇直行便による移動

手札から「行き先の都市名が書いてある」カードを出すことで、その都市へ移動できます。

◇チャーター便による移動

手札から「現在いる都市名が書いてある」カードを出すことで、好きな都市へ移動できます。

◇シャトル便による移動

現在いる都市に調査基地がある場合、調査基地がある他の都市へ移動できます。

【特殊アクション】

◇調査基地の設置

手札から「現在いる都市名が書いてある」カードを出すことで、その都市に調査基地を設置することができます。

◇治療薬の発見

調査基地にいる場合のみ実行できます。

手札から同色のカード5枚を出すことにより、対応する色の病原体に対する治療薬を発見することができます。

チームが4種類すべての治療薬を発見したらゲームに勝利となります!

◇感染者の治療

治療薬を発見するまでの時間稼ぎとして、感染者を治療することができます。

現在いる都市にある病原体コマ1個を取り除きます。

すでに治療薬が発見されている病原体であれば、1回のアクションでその都市にある対応する色のコマすべてを取り除けます。

治療薬の発見された病原体コマがゲームボード上からすべて取り除かれた場合、病原体は根絶されたことになり、それ以降感染カードで対応する色が出てもコマを置く必要がなくなります!

◇知識の共有

カード1枚をプレイヤー間で移動します。

渡す側と渡される側が同じ都市にいる必要があり、なおかつ今いる都市のカードのみ、受け渡し可能です。

受け渡しの結果、手札が7枚を超えた場合、超えた枚数は捨て札にしなければいけません。

(2)プレイヤーカードの補充

プレイヤーカードの山札から2枚を引いて手札とします。

手札は最大7枚までとなります。超えた分は捨て札になります。

このとき、エピデミックカードを引いたら、これを捨て札にして指示にしたがいます。

【エピデミック】

1.感染率上昇

感染率マーカーを1つ右へ移動します。

2.感染

感染カードの山札の一番下にあるカードを引き、その都市へ対応する病原体コマ3個を配置します。

3.感染度合いの増加

感染カードの捨て札をシャッフルし、山札の上に戻します。(残りの感染カードと混ぜないこと)

(3)感染の処理

感染カードの山札から現在の感染率と同じ枚数のカードを引き、表記されている都市へ病原体コマ1個を配置します。

ただし、病原体が根絶されている場合は、配置する必要はありません。

《アウトブレイク(爆発的感染拡大)》

すでに同色の病原体コマ3個がある都市に4つめの同色コマを配置しなければならない場合、アウトブレイクが発生します。

アウトブレイクが発生したら、4つめのコマを配置する代わりに、隣接する都市すべてに1つずつ配置します。

アウトブレイクによって隣接する都市の同色コマが4個以上になる場合、さらにアウトブレイクが連鎖発生することになります!

1つの都市でアウトブレイクが発生するたびに、アウトブレイクマーカーを1マス移動し、8つめのドクロのマスまで移動するとゲームオーバーです。

上記手順をプレイヤーごとに繰り返し、4種類の病原体すべての治療薬を発見することができれば、プレイヤー達の勝利です。

逆に、病原体コマを配置する必要がある際にコマが足りない場合、8回目のアウトブレイクが発生した場合、プレイヤーカードを引く際にカードが足りなくなった場合、はゲームオーバー(敗北)となります。

今回も2名で難易度「導入用ゲーム」をプレイ。

初回、役割は「通信指令員」と「作戦エキスパート」でスタートするも、アウトブレイクを8回発生させてしまいゲームオーバー。

2回目、役割は「衛生兵」と「科学者」。このときまで私がルールを勘違いして「勝利条件は全病原体の根絶」と思っていたのですが、なんとプレイヤーカードが残り1枚でギリギリ根絶成功(笑)

二人して「これで難易度上げたらターン数制限きつくない?」という感想でしたが、ルールを読み返してみて「全種類の治療薬の発見」が勝利条件と気づきました・・・。

これなら難易度「標準ゲーム」もいけそうな気がします!

さて、プレイしてみて、1つめの治療薬の発見までをどう乗り切るかが鍵、だと感じました。

あと、油断するとすぐにアウトブレイクが発生するので注意が必要です。

プレイヤーカードは一度捨て札となったら再利用できないため、手札制限7枚というのが地味に堪えました。

とにかく仲間とがしがし話し合って進めるのが楽しいゲームですよ!

2010年12月07日

D&Dスターター・セット プレイヤーの書レポート

セット内容のうち、ひとまず「プレイヤーの書」について。

セット内容のうち、ひとまず「プレイヤーの書」について。まず付属されている「キャラクターシート」と「プレイヤーの書」、「各種ダイス」を準備し、キャラクターの名前と種族、性別を決めます。名前と性別は自由に決めましょう。

種族については、ヒューマン、エルフ、ドワーフ、ハーフリングの4つから選択します。

これだけで準備は完了です!

次に「プレイヤーの書」のソロアドベンチャーをゲームブックのように1番から読み進めていきます。

読み進めていくうちに、クラスや能力値、パワー、装備品といった要素が徐々に決定していきます。

途中で判定方法や各アクションについての説明も織り交ぜながら、最後まで進めるとキャラクター完成となります。

プレイヤーが全員揃ったら、いよいよ「ダンジョン・マスターの書」収録のアドベンチャーに挑むことになります!

基本的なルールについてはプレイヤーズ・ハンドブック(PHB)と変化はないように見えます。

しかし、パワーについては本セット用に用意されたものとなっていますし、細々とした点が異なっているようなので、PHBに移行する際には作り直しとなりそうです。

個人的には3版のビギナーズ・セットのように、キャラクターをトークンではなくフィギュアでつけてほしかったと思いました(笑)

ダンジョン・マスターの書については、また後日レポートしたいと思います。

2010年12月03日

「チケット・トゥ・ライド ヨーロッパ日本語版」プレイレポート

「チケット・トゥ・ライド ヨーロッパ」は、20世紀初頭のヨーロッパを舞台に、大都市間を列車でつなぎ鉄道王を目指す、というゲームです。

「チケット・トゥ・ライド ヨーロッパ」は、20世紀初頭のヨーロッパを舞台に、大都市間を列車でつなぎ鉄道王を目指す、というゲームです。ルールはわずか3ページとシンプルながら、毎回異なる展開を見せる奥深いゲームとなっております。

まず準備を行います。

各プレイヤーは色別の列車コマ45個、駅コマ3個、スコアマーカー1個を受け取ります。

「列車カード」(これが手札となります)をシャッフルして、各プレイヤーに4枚ずつ配ります。残りは山札として裏向きのまま配置、上から5枚のカードをめくり山札の傍に配置します。

「行き先チケットカード」は、長距離ルートと標準ルートに分け、それぞれシャッフルして長距離ルート1枚、標準ルート3枚を各プレイヤーに配ります。残りの長距離ルートは表面を見ずに箱にしまい、標準ルートは山札として裏向きのまま配置します。

プレイヤーは配られた行き先チケットを確認して、2枚まで箱に戻すことができます。手元に残したチケットは、後から破棄することはできませんので慎重に決めましょう。というのも、チケットには2つの都市名が書かれており、その都市間をつなぐことができれば得点となるのですが、つなげなかった場合は逆にマイナス点となってしまうからです。

次に、手番を決めるのですが、

最も直近にヨーロッパの国々を訪問したプレイヤーが先手となります!

(本当にルールにそう書いてあります・笑)

さて、順番が決まればゲーム開始です。

ゲームの進め方は簡単。手番が来たら、「列車カードを引く」、「都市間を列車コマでつなぐ」、「行き先チケットカードを引く」、「駅を建てる」のいずれか1つを行うだけです。

◇列車カードを引く

手札となる列車カードを2枚引きます。

このとき山札と表向きになっている5枚のカードどちらを引いてもかまいませんが、表向きになっているSLカード(オールマイティカードです)を引く場合だけは1枚しか引けません。

ちなみに、所持する手札の制限はありません。

◇都市間を列車コマでつなぐ

該当する色の手札が揃っていれば、列車コマを置くことができます。

このとき、ルートの線路マスに応じた得点が獲得できます。

1回の手番で置くことができるのは1ルートだけです。

◇行き先チケットカードを引く

山札の上から3枚引きくことができます。

カードを確認してから、そのうち2枚まで破棄することができます。逆にいえば、最低1枚は手元に残さなければいけません。(もちろん3枚すべてを手元に残してもかまいません)

準備時と同様、ここで手元に残すことを決めたカードは、最後まで捨てることはできません。

山札がなくなった場合、引くことができなくなります。

◇駅を建てる

都市に駅コマを置くことができます。

その駅の所有者は、終了後の得点計算の際、駅が建っている都市につながっている他プレイヤーのルート1つを借りて行き先チケットのルートを完成させることができます。

1回の手番で置くことができるのは1コマだけです。

以上を繰り返して、ひとりでも列車コマが2個以下になった時点で、そのプレイヤーを含めた全員がもう1回ずつ手番を実行し、ゲーム終了となります。

そして、終了後に得点計算を行います。

「都市間をつないだことによる得点」、「ルートを完成させた行き先チケットの得点」、「配置しなかった駅コマ1個につき+4点」、「列車コマを最も長く一続きにつないだプレイヤーへのボーナス+10点」を合計し、「ルートを完成できなかった行き先チケットの得点」を差し引いて最終的な得点を計算、高い得点のプレイヤーが鉄道王となります!

今回は2名でプレイ。

手番については普通にジャンケンをして決めました。

理由はお察しください(笑)

A氏が長めのルートを攻めたためか、ルートをつないだ得点ではA氏がリードしたものの、行き先チケットのルートで私が4枚完成、A氏は4枚完成の2枚未完成で私がリード、最長ルートについてはなんと同点という結果、かろうじて私の勝利となりました。

2010年11月29日

「サンダーストーン 完全日本語版」ソロプレイ、レポート

「サンダーストーン」はソロプレイのためのルールがあるので試してみました。

難易度は『普通レベル』、『闘士レベル』、『悪夢レベル』の3段階。

ひとまずプレイごとにランダムでカードを決めなおしています。

◇普通レベル

点数計算をする必要もないほどの圧勝!

◇闘士レベル

多少攻め込まれたものの、問題ないレベル。まだ点数計算をせずとも勝敗が明らかでした。

ソロなので、英雄カードと村カードの半減はさほど影響ない感じです。

◇悪夢レベル

惨敗です・・・。

なにより、村カードが6種類しか使用できないのが厳しく感じました。

今回も、6種類のうち4種が武器、残りがファイアボールとランタンという組み合わせで、実質的に活用できたのは武器1種とランタンという状況でした。マルチプレイでよくお世話になるファイアボールは、買う余裕がなかったです(笑)

難易度は『普通レベル』、『闘士レベル』、『悪夢レベル』の3段階。

ひとまずプレイごとにランダムでカードを決めなおしています。

◇普通レベル

点数計算をする必要もないほどの圧勝!

◇闘士レベル

多少攻め込まれたものの、問題ないレベル。まだ点数計算をせずとも勝敗が明らかでした。

ソロなので、英雄カードと村カードの半減はさほど影響ない感じです。

◇悪夢レベル

惨敗です・・・。

なにより、村カードが6種類しか使用できないのが厳しく感じました。

今回も、6種類のうち4種が武器、残りがファイアボールとランタンという組み合わせで、実質的に活用できたのは武器1種とランタンという状況でした。マルチプレイでよくお世話になるファイアボールは、買う余裕がなかったです(笑)

2010年11月21日

「フォーミュラD」プレイレポート

「フォーミュラD」は、タイトルから想像のつく方もおられるかと思いますが、カーレースを題材にしたボードゲームです。

マシンをぎりぎりまで酷使しながら、抜きつ抜かれつのデッドヒートを繰り広げる、熱いゲームです!

基本的な進め方は、ギアチェンジをして1速~6速に変速しながらコースを周回するというものですが、ギアの位置で振る移動のダイスが変わるのが面白いところ。いま何速かの管理をシフトレバーの形をした専用のマーカーで行うので一目瞭然。シフトレバーのように動かすところも雰囲気が出ていて非常に良いです。(下画像参照)

さて、今回は2名でプレイしてみました。

基本ルールどおり2周でやってみたのですが、私が1周目無理をしてリードしたものの、その無理がたたりピットインするはめに(笑)。そして、ピットに入っている間に抜かれ2周目に突入。タイヤをすり減らしながらなんとか追いつきストレートで抜き返し、そのままリードを保つことができてゴールすることができました!

車はダイスを振って進めるのですが、状況次第で必ずしも出目が大きいほうが良いとは限らないのが面白いですね。

あと、怖くて6速に上げられません!

2010年11月20日

アニマ:オメガの影(第2版) プレイレポート

ファンタジー・カードゲーム「アニマ:オメガの影」は、英雄のパーティを率いて<オメガ>の復活を阻止する、という内容です。

ゲームの準備は簡単。まず、裏面の種類ごとに分けたカードをそれぞれシャッフルし、「ミッション・カード」2枚、「キャラクター・カード」1枚、「アドヴァンテージ・カード」3枚を受け取ります。その後、「エリア・カード」をプレイヤーの人数分だけ場にオープンして、それぞれの上に「エンカウンター・カード」1枚ずつ伏せたままで乗せます。これで準備完了です。

キャラクターは始め1人からスタートし、最大4人までパーティとして手元に配置できるのですが、このパーティの「スピード」値の合計が高いプレイヤーから行動を実行できます。

ゲームの1ターンは、「リセット」、「移動」、「交渉」、「探索」と4つのフェイズからなるのですが、面白い点は1人が手番ごとにすべてのフェイズを実行するのではなく、それぞれのフェイズを全員が順番に実行してから次のフェイズに移るというところ。あるフェイズの行動結果によっては、残りのフェイズでなにも行動ができなくなる、などということも起こりえます。

というか、頻繁に起こります(笑)

そして、いずれかのプレイヤーが少なくとも1つの基本ミッションをクリアした場合、ターン開始時に最終ミッションを公開することを宣言できます。最終ミッションは時間制限がターン数で示されているため、それまでの間にクリアしたプレイヤーが勝者となります!

さて、今回は2名でプレイしてみました。両者とも初めてのため、ルールを読み確認しながらのプレイだからなのか、2時間以上かかりました。慣れればスピードアップできそうですね。

妨害系の手段やカードが豊富な印象を受けたので、プレイしてすぐに楽しめるというよりも、慣れたプレイヤー同士での競争になると面白そうです。

あと、イラストがいわゆるコテコテの洋物(個人的にはそういうのも好きですよ?)ではなく、日本人受けしそうなかっこいいものであることも「アニマ」の大きな魅力ですね!

ちなみに下は、私のお気に入りキャラ幻惑師(Illusionist)です。

2010年11月12日

「サンダーストーン 完全日本語版」プレイレポート(その2)

準備が済んだら、いよいよゲーム開始です。

ゲームは各プレイヤーが順番に1回ずつアクションを行うことで進行していきます。手番がまわってきたら、「村を訪れる」、「ダンジョンに入る」、「休息する」のいずれか1つを選択し実行します。

A.村を訪れる

村では、買い物をしたり、経験点があれば英雄をレベルアップさせることができます。

下記の手順を順番に解決していきます。

①手札を公開します。

②公開したカードの「村効果(村:○○の記述があるもの)」をどれでも好きな順番で使うことができます。

このとき「破棄」されるカードがあれば破棄します。

(※捨て札と破棄は意味が異なるので注意してください。破棄されたカードはそのゲームで使用することができなくなります。)

③公開した中で場に残っているすべてのカードの「金貨値」を合計します。

このとき②で生み出した金貨があれば加えます。

④購入コストが「金貨値」以下のカードを1枚だけ獲得できます。

基本カード、村カード、英雄カードのうち任意の山の一番上のカードを獲得します。

獲得したカードは手札ではなく捨て札の山へ置かれます。(これは購入に限らず、カード獲得についての基本原則となります)

未使用の金貨値は失われます。

⑤経験点を消費することで英雄カードをレベルアップすることができます。

十分な経験点があれば、手札にある複数の英雄をレベルアップしてもかまいませんが、「新たに獲得したカードは捨て札に加わる」というルールのため、一度に2段階のレベルアップはできないことに注意しましょう。

⑥手札すべてを捨て札として手番を終えます。新たに手札を6枚引いてください。

B.ダンジョンに入る

ダンジョンではモンスターと戦います。勝利点は主にモンスターを倒すことでカードとして獲得するため、勝利のためには必ず訪れることになります。

下記の手順を順番に解決していきます。

①手札を公開します。

②公開したカードの「ダンジョン効果(ダンジョン:○○の記述があるもの)」をどれでも好きな順番で使うことができます。

「病気」などのようにカードに強制の効果がないかぎり、すべての呪文や効果を使う必要はありません。

体力の条件を満たしているかぎり、英雄1枚につき武器1枚を装備させることができます。

③どのランク(階層)のモンスターと戦うか宣言します。

④戦闘を解決します。

1)合計攻撃値を計算します。明かりペナルティも考慮に入れます。

2)「戦闘効果(戦闘:○○の記述があるもの)」を適用します。

3)最終的な攻撃値がモンスターのヘルス以上であれば敵を倒せます。

そのモンスターと病気カードを捨て札に置きます。

モンスターが倒されなければ、ダンジョンデックの一番下に入れます。

4)もしあれば「戦利品」を受け取ります。

5)戦闘効果により破棄されるカードがあれば、ここで破棄します。

(※つまり、破棄されることが決まったカードも戦闘終了までは効果を発揮することができます。)

6)モンスターカードを降り順(3→2→1)にずらして空いたランクを埋め、ダンジョンホールの3ランクを補充します。

7)「ブリーチ効果(ブリーチ:○○の記述があるもの)」を持つモンスターが1ランクへ進んだ場合、効果を適用します。

⑤手札すべてを捨て札として手番を終えます。新たに手札を6枚引いてください。

C.休息する

「病気」などの不要なカードを手っ取り早く破棄するためには休息をするしかありません。

①手札からカード1枚を破棄することができます。

②手札すべてを捨て札として手番を終えます。新たに手札を6枚引いてください。

こうして羅列すると複雑そうに見えますが、実際に手番で行うのは、「アクションの選択」と「選んだアクションを順番に解決」するだけです。

実際のプレイですが、私も含め3人全員初めてということで「最初のゲーム」で指定されているカードでプレイを行いました。

ゲームを開始して、序盤は当然ながらデックが貧弱なので各自村を訪れ買い物ばかり(笑)

しかも、よりにもよってダンジョンホールに並んだのがヘルスの大きいモンスターがそろい踏み。なかなかダンジョンに挑めません。

それを受けて、他2名はデック強化を主体に進めていたため、私は逆に可能な限りダンジョンに挑む方向で攻めてみました。

結果、私=20点、A氏=12点、B氏=9点ということで、私の勝利!

やはりというか、ほぼモンスターを倒すことでしか勝利点を稼げないので、デック強化にばかり気を取られると勝利を逃してしまうようです。しかし、ダンジョンに挑むばかりでも「病気」カードが貯まってしまうため、いずれ休憩が必要になってきます。そのあたりの見極めがゲームのキモになりそうですね。

ルールブックを読んだのが私1人で説明しながらのプレイだったのですが、流れが分かれば難しいゲームではないので、中盤以降は特に説明も必要なく、さくさくと進みました。

プレイしてみて気をつけたほうがよいと感じた点は、アクションをきちんと順番どおりに解決すること、戦闘時のカード破棄のタイミングが戦闘終了後であること、くらいでしょうか。

ゲームは各プレイヤーが順番に1回ずつアクションを行うことで進行していきます。手番がまわってきたら、「村を訪れる」、「ダンジョンに入る」、「休息する」のいずれか1つを選択し実行します。

A.村を訪れる

村では、買い物をしたり、経験点があれば英雄をレベルアップさせることができます。

下記の手順を順番に解決していきます。

①手札を公開します。

②公開したカードの「村効果(村:○○の記述があるもの)」をどれでも好きな順番で使うことができます。

このとき「破棄」されるカードがあれば破棄します。

(※捨て札と破棄は意味が異なるので注意してください。破棄されたカードはそのゲームで使用することができなくなります。)

③公開した中で場に残っているすべてのカードの「金貨値」を合計します。

このとき②で生み出した金貨があれば加えます。

④購入コストが「金貨値」以下のカードを1枚だけ獲得できます。

基本カード、村カード、英雄カードのうち任意の山の一番上のカードを獲得します。

獲得したカードは手札ではなく捨て札の山へ置かれます。(これは購入に限らず、カード獲得についての基本原則となります)

未使用の金貨値は失われます。

⑤経験点を消費することで英雄カードをレベルアップすることができます。

十分な経験点があれば、手札にある複数の英雄をレベルアップしてもかまいませんが、「新たに獲得したカードは捨て札に加わる」というルールのため、一度に2段階のレベルアップはできないことに注意しましょう。

⑥手札すべてを捨て札として手番を終えます。新たに手札を6枚引いてください。

B.ダンジョンに入る

ダンジョンではモンスターと戦います。勝利点は主にモンスターを倒すことでカードとして獲得するため、勝利のためには必ず訪れることになります。

下記の手順を順番に解決していきます。

①手札を公開します。

②公開したカードの「ダンジョン効果(ダンジョン:○○の記述があるもの)」をどれでも好きな順番で使うことができます。

「病気」などのようにカードに強制の効果がないかぎり、すべての呪文や効果を使う必要はありません。

体力の条件を満たしているかぎり、英雄1枚につき武器1枚を装備させることができます。

③どのランク(階層)のモンスターと戦うか宣言します。

④戦闘を解決します。

1)合計攻撃値を計算します。明かりペナルティも考慮に入れます。

2)「戦闘効果(戦闘:○○の記述があるもの)」を適用します。

3)最終的な攻撃値がモンスターのヘルス以上であれば敵を倒せます。

そのモンスターと病気カードを捨て札に置きます。

モンスターが倒されなければ、ダンジョンデックの一番下に入れます。

4)もしあれば「戦利品」を受け取ります。

5)戦闘効果により破棄されるカードがあれば、ここで破棄します。

(※つまり、破棄されることが決まったカードも戦闘終了までは効果を発揮することができます。)

6)モンスターカードを降り順(3→2→1)にずらして空いたランクを埋め、ダンジョンホールの3ランクを補充します。

7)「ブリーチ効果(ブリーチ:○○の記述があるもの)」を持つモンスターが1ランクへ進んだ場合、効果を適用します。

⑤手札すべてを捨て札として手番を終えます。新たに手札を6枚引いてください。

C.休息する

「病気」などの不要なカードを手っ取り早く破棄するためには休息をするしかありません。

①手札からカード1枚を破棄することができます。

②手札すべてを捨て札として手番を終えます。新たに手札を6枚引いてください。

こうして羅列すると複雑そうに見えますが、実際に手番で行うのは、「アクションの選択」と「選んだアクションを順番に解決」するだけです。

実際のプレイですが、私も含め3人全員初めてということで「最初のゲーム」で指定されているカードでプレイを行いました。

ゲームを開始して、序盤は当然ながらデックが貧弱なので各自村を訪れ買い物ばかり(笑)

しかも、よりにもよってダンジョンホールに並んだのがヘルスの大きいモンスターがそろい踏み。なかなかダンジョンに挑めません。

それを受けて、他2名はデック強化を主体に進めていたため、私は逆に可能な限りダンジョンに挑む方向で攻めてみました。

結果、私=20点、A氏=12点、B氏=9点ということで、私の勝利!

やはりというか、ほぼモンスターを倒すことでしか勝利点を稼げないので、デック強化にばかり気を取られると勝利を逃してしまうようです。しかし、ダンジョンに挑むばかりでも「病気」カードが貯まってしまうため、いずれ休憩が必要になってきます。そのあたりの見極めがゲームのキモになりそうですね。

ルールブックを読んだのが私1人で説明しながらのプレイだったのですが、流れが分かれば難しいゲームではないので、中盤以降は特に説明も必要なく、さくさくと進みました。

プレイしてみて気をつけたほうがよいと感じた点は、アクションをきちんと順番どおりに解決すること、戦闘時のカード破棄のタイミングが戦闘終了後であること、くらいでしょうか。

2010年11月11日

「サンダーストーン 完全日本語版」プレイレポート(その1)

「サンダーストーン」の目的は、冒険者パーティのリーダーとなり、村で仲間や装備を整えながらダンジョンの奥に潜むサンダーストーンを手に入れることです。

いずれかのプレイヤーがサンダーストーンを手に入れるか、ストーンがダンジョンの一番浅い地点まで進んできてしまったらゲーム終了となり、その時点で最も「勝利点」を多く獲得している者が勝者となります。

本ゲームのルールを読むと、一見やることが多くてごちゃごちゃしてるように感じますが、やってみるとシンプルなルールであることに気づきます。

実際、今回は3人でプレイしてみたのですが、序盤こそルールを確認しつつのゆっくりペースながら、慣れてくると3人全員が1回ずつ手番を行っても1分かからない、こともあるくらいです。

(プレイ準備をした状態)

まずは準備を行います。

「ランダム決定」カードを用いて、8種類の「モンスター」カードから3つ(以上)、11種類の「英雄」カードから4つ、19種類の「村」カードから8つを決定し、それに基本カード4種類を加えて並べていきます。

そして、本ゲームの特徴の1つなのですが、選ばれなかった種類のカードはその回のゲームでは一切使用しません。そのため、使用するカードが毎回同じとは限らず、あわせて戦術も毎回変化することを楽しめることになります!

1.ダンジョンを作る。

1)決定した3種類の「モンスター」カードをシャッフルし、ダンジョンデック(山札)を作ります。

2)そのうち下の10枚に「サンダーストーン」カードを混ぜシャッフルし、ダンジョンデックの一番下に戻します。

3)上から3枚をオープンして並べ、ダンジョンホールとします。

2.村を配置する。

1)「英雄」カードを種類ごとに下から3レベル、2レベル、1レベルの順に重ねて置く。

2)基本カードを種類ごとに分けて置く。ちなみに、基本カードの扱いは「村」カードと変わりません。異なるのは「必ず使用する」点だけです。

3)「村」カードを種類ごとに分けて置く。

4)「病気」カードと「経験点」カードを置く。

3.パーティデックを作る。

1)各プレイヤーごとに、「民兵」カード6枚、「たいまつ」カード2枚、「ダガー」カード2枚、「保存食」カード2枚を、村から引いてきてシャッフルし、パーティデックとする。

2)パーティデックから手札6枚を引く。

これで準備完了です!

いずれかのプレイヤーがサンダーストーンを手に入れるか、ストーンがダンジョンの一番浅い地点まで進んできてしまったらゲーム終了となり、その時点で最も「勝利点」を多く獲得している者が勝者となります。

本ゲームのルールを読むと、一見やることが多くてごちゃごちゃしてるように感じますが、やってみるとシンプルなルールであることに気づきます。

実際、今回は3人でプレイしてみたのですが、序盤こそルールを確認しつつのゆっくりペースながら、慣れてくると3人全員が1回ずつ手番を行っても1分かからない、こともあるくらいです。

(プレイ準備をした状態)

まずは準備を行います。

「ランダム決定」カードを用いて、8種類の「モンスター」カードから3つ(以上)、11種類の「英雄」カードから4つ、19種類の「村」カードから8つを決定し、それに基本カード4種類を加えて並べていきます。

そして、本ゲームの特徴の1つなのですが、選ばれなかった種類のカードはその回のゲームでは一切使用しません。そのため、使用するカードが毎回同じとは限らず、あわせて戦術も毎回変化することを楽しめることになります!

1.ダンジョンを作る。

1)決定した3種類の「モンスター」カードをシャッフルし、ダンジョンデック(山札)を作ります。

2)そのうち下の10枚に「サンダーストーン」カードを混ぜシャッフルし、ダンジョンデックの一番下に戻します。

3)上から3枚をオープンして並べ、ダンジョンホールとします。

2.村を配置する。

1)「英雄」カードを種類ごとに下から3レベル、2レベル、1レベルの順に重ねて置く。

2)基本カードを種類ごとに分けて置く。ちなみに、基本カードの扱いは「村」カードと変わりません。異なるのは「必ず使用する」点だけです。

3)「村」カードを種類ごとに分けて置く。

4)「病気」カードと「経験点」カードを置く。

3.パーティデックを作る。

1)各プレイヤーごとに、「民兵」カード6枚、「たいまつ」カード2枚、「ダガー」カード2枚、「保存食」カード2枚を、村から引いてきてシャッフルし、パーティデックとする。

2)パーティデックから手札6枚を引く。

これで準備完了です!

2010年11月07日

「ミシシッピ クイーン」プレイレポート

蒸気船レースをモチーフにしたボードゲーム「ミシシッピ クイーン」をプレイしてみました。

ゲームの目的はシンプル。蒸気船を操り、曲がりくねったミシシッピ川を駆け抜け、最も速くゴールしたものがミシシッピ・クイーンの称号を得る(勝利)、という内容です。

面白いのは、川の曲がりを毎回ランダムに決めるため行く先が不明なことと、なにより船の急加速&減速、旋回を石炭を消費して行えるところ。シンプルなルールながら、「速度を上げるか下げるか」、「どのルートを進むか」など悩ましくも楽しいレースゲームです。

さて、今回は3人でプレイ。序盤、私が石炭を消費してスタートダッシュをかけ、そのままゴール手前までトップを走っていたのですが、最後の最後に差し込まれて残念ながら2位に終わりました。ゴールが見えたときは内心「楽勝だぜ!」と余裕を見せていたのですが、やはり勝負は終わるまでなにがあるか分からないものですね(笑)

ゲームの目的はシンプル。蒸気船を操り、曲がりくねったミシシッピ川を駆け抜け、最も速くゴールしたものがミシシッピ・クイーンの称号を得る(勝利)、という内容です。

面白いのは、川の曲がりを毎回ランダムに決めるため行く先が不明なことと、なにより船の急加速&減速、旋回を石炭を消費して行えるところ。シンプルなルールながら、「速度を上げるか下げるか」、「どのルートを進むか」など悩ましくも楽しいレースゲームです。

さて、今回は3人でプレイ。序盤、私が石炭を消費してスタートダッシュをかけ、そのままゴール手前までトップを走っていたのですが、最後の最後に差し込まれて残念ながら2位に終わりました。ゴールが見えたときは内心「楽勝だぜ!」と余裕を見せていたのですが、やはり勝負は終わるまでなにがあるか分からないものですね(笑)